1 大自然を翻弄するかのようなアイロニーを込めた、ワンシーン・ワンカットのラストシーンへの決定的下降

冒頭に映し出されるシーンから開かれた映像は、地上を覆い、散乱する大量の鳥の羽毛の残骸だった。

このワンシーン・ワンカットはラストシークエンスで回収されるが、既に、映像総体を凝縮するのに充分な情報の提示だった。

―― カザフスタンと思われる、美しい大草原の一角の粗末な家に、少女は父親と暮らしていた。

トラックに乗った少女の父親が、その粗末な家に戻って来た。

スカイブルーの空の下、プロペラ機が着陸する。

意気揚々と、そのプロペラ機を操縦して、一瞬の愉悦を味わう父親。

軍の施設で働いていると思われる父親の足を洗い、靴下を履かせ、うたた寝し、壁にもたれる父親の頭から、ゴーグルと帽子を静かに外す娘。

これもまた、彼女の変わらぬ日常性の一端なのだろう。

大草原を覆い尽くす「マジックアワー」(日の出直前・日没直後の美しい時間帯)が、朝焼けの空に遷移(せんい)していく圧巻の風景が映像提示される。

翌朝、父親の昼食を作り、それを包んだ少女は、トラックの運転の教えを受けながら、途中の分かれ道で父親と別れ、馬に乗った地元の幼馴染みの少年(以下、「馬の少年」とする)に、家まで送ってもらうのだ。

帰宅した少女は、押し葉を作って、趣味を楽しんでいた。

青年の目的は、井戸の水を汲むことだが、井戸には南京錠がかかっていた。

その事実を知った少女は、錠を外し、青年に井戸の水を汲んでやる。

少女の美しさに惹かれたのか、青年は手持ちのカメラで少女を撮り、帰っていく。

会話の交叉のない、この小さなエピソードが、少女の日常性に変化を与え、彼女の午睡(ごすい)中に、映像で初めて見せる笑みが小さく零れていた。

そして、美しい夕景の中で、父の帰宅を迎える少女。

再び、昼間の青年がやって来て、スライドにした少女の写真を映写していく。

最後に、そのネガを少女に渡した青年は、月明かりの中、何も言わずに帰っていく。

それだけだった。

それだけだったが、少女の表情に変化が表れていく。

自然に微笑みを湛える少女のうちに秘める思いが、思春期後期に踏み入っていく相貌の中で、豊かに踊っていた。

だから、いつものように、「馬の少年」の迎えがあっても、少女の表情から自然な笑みが消えている。

その変化を感じ取る少年には、それ以上何もできない。

そんな折、風景を一変させる事態が惹起する。

弾丸の雨の中、全裸で震えている父に毛布をかけ、労わる娘の心も、尋常ではない事態の発生に不安を隠せなかった。

翌朝、急速に衰弱していく父を横目に、少女は、空に向けてライフルを撃つ。

そのライフルの音が合図になったのか、「馬の少年」がやって来た。

少年は、少女の父親の容態を見て、慌てて、軍の医者を呼びに行く。

衰弱し切った父親を、二人の軍人がジープに乗せ、連れていくのだ。

それを、外から見ていたのは、例の白人青年だった。

その青年を、振り返って凝視する「馬の少年」。

そして、二人の若者が格闘するシーンが挿入されるが、明らかに、三角関係の縺(もつ)れからの確執だった。

その喧嘩を家の中から見ていた少女は、彼らにバケツの水をかけ、無意味な喧嘩を止めさせた。

軍から解放された父親が帰って来たのは、そんなエピソードの後だった。

抱擁し合う父と娘。

しかし、それは、放射能汚染で恢復できない男を、軍が放擲(ほうてき)した事実を示すワンカットに過ぎなかった。

スーツを着て、ネクタイを締めてもらった父親は、地平線から朝日が昇る瞬間に合わせるかのように、そのまま、息を引き取っていく。

それは、草原で生きてきた男の人生の、大自然との別離の終焉でもあった。

草原の一角に、父を弔う娘。

自らトラックを運転し、少女は家を出ていくのだ。

しかし、トラックがガス欠で動かなくなり、諦念した少女は大草原の中を歩いていく。

少女にとって、もう、そこしかなかった。

髪を切った少女は、自分を迎えに来たと信じる白人青年に寄り添っていく。

彼女にとって、「草原の日常性の現実」よりも、自宅に貼ってある「世界地図」にシンボライズされた、「夢の世界」の懐ろに抱かれる道を選択したのである。

当然の如く、少女の選択は「馬の少年」を激怒させる。

白人青年を執拗に甚振(いたぶ)るが、それでも変わらない状況を目の当たりにした「馬の少年」は、今や、わだかまりを捨て、諦めざるを得なかった。

そして、自宅に戻っていた少女の元に、身を寄せる白人青年。

翌朝、草原に出て、未開地をルーツにする女児の遊戯・綾取りをしながら、見つめ合う二人。

淡い恋だが、それで充分だった。

その時だった。

その時だった。

突然、大地を揺るがす爆発音が炸裂する。

遠くの空に、上昇気流によって吹き上げられた巨大なキノコ雲が立ち上り、草原が闇のように呑まれていく。

放牧された馬の群れが暴れ出し、轟音がうねり、「馬の少年」の叫びが木霊する。

少女は白人青年の手を握り、今、このとき、起こっている事態の意味すら分らず、ただ、その場で立ち竦んでいるだけだった。

セリフのない映像から、自然音をも掻き消していくのだ。

太陽が昇るや、沈んでいくという、大自然を翻弄するかのようなアイロニーを込めた、ワンシーン・ワンカットが映像提示され、決定的下降するラストシーンに結ばれるのである。

2 「圧倒的破壊力のリアリズム」によって壊される、「約束された時間」の再構築

この「草原の実験」を観て、私が真っ先に想起したのは、黒木和雄監督の「TOMORROW明日」(1988年)という映画である。

|

| 「TOMORROW明日」より |

「反復」→「継続」→「馴致」→「安定」という循環を持つ「日常性のサイクル」が、「安定」に辿り着くことなく、一瞬にして瓦解してしまう異常な事態には、「極限状態」に遭遇した者の恐怖感すら覚える余裕もないまま、「非日常」の極点である「死」という、どこまでも「観念」でしかない世界に持って行かれてしまうのである。

「草原の実験」もまた、「退屈」という意識すら抱くことなく繋いできたであろう、草原での「日常性のサイクル」の、殆ど「約束された時間」が、一瞬にして奪われてしまった。

少女が運転するトラックで父親を送り、分かれ道で降車した少女を、今度は、「馬の少年」が自宅まで送っていく。

帰宅後、家事をしながら、父の帰りを待つ少女。

そんな「約束された時間」を繋いできた、思春期後期に踏み入っていく多感な少女の時間の中に、恋と呼んでいい「非日常」の時間が入り込んできたとしても、それもまた、少女の内側では、「約束された時間」を決定的に崩してしまうほどの、厄介な破壊力が潜んでいたわけではない。

少女の自宅の壁に貼られた世界地図は、どこまでも、少女の夢の世界をシンボライズした意匠であって、それ以外ではなかった。

そんな少女の日常の「約束された時間」に、重大な変化が起こる。

唐突に出来した父の死である。

それでも、少女は強かった。

父の死を淡々と受容し、「草原の民」の慣習に倣って、厳かに葬っていくのだ。

父の死を超えて、生きていく逞しさ ―― これが、少女にあった。

白人青年との共存を求める思いが心理的推進力となり、新たな「日常性のサイクル」を繋いでいくのである。

しかし、白人青年との共存を求める少女の思いは、決定的な頓挫を来(きた)す。

共存の思いを秘め、再構築に向かう少女の、その「日常性のサイクル」が、一瞬にして瓦解してしまったからである。

「安定」に辿り着くことがなかった、少女の「日常性のサイクル」もまた、長崎の人々と同様の運命に翻弄されてしまったのだ。

―― ここまで書いてきたところで、私は勘考する。

だから、その身体表現の演出力によって、観る者への訴求力が決定づけられると言っていい。

他のレビュアーと異なる感懐かも知れないが、作り手の演出の為せる業なのか、全く知る由もないが、ヒロインの少女の感情表現力が抑制され過ぎた嫌いがあり、却って、それが

強く印象付けられたのも事実である。

観る者への訴求力を決定づける感情表現の、その決定的なワンカットが削りとられたこと ―― 正直、これにはお手上げだった。

思うに、父が死んでも、一貫して硬い表情を崩さない少女と、その少女を巡って、二人の若者が格闘するシーンの絵柄、綾取りのシーンの挿入、そして、セリフのない映像構成に集約される物語の本線は、明らかに、一篇の寓話だったと言えるだろう。

つまり、この映画は、この「圧倒的破壊力のリアリズム」によって壊される物語を、あえて寓話化し、その手法で構築されているのである。

作り手の、この手法の是非については意見が分かれるところだろうが、寓話的手法の導入によって、シビアな「生活のリアリズム」が失われてしまったという風に考えられなくもない。

「圧倒的破壊力のリアリズム」によって壊されるのは寓話などではなく、そのリアリズムに対峙するに足る、草原に呼吸を繋ぐ者の、シビアな「生活のリアリズム」ではなかったか。

この一点こそが、前述した、「TOMORROW明日」との決定的な分岐点になっていた。

「この映画は核実験についてのものではありません。人類が自分を壊してしまうような核兵器についての映画ではありません。あるところに、男の子と女の子がいて、お互いを好きになって、その子たちには何の罪もなかったのだけども、それでも死を迎えてしまったという、そういった映画です」

「それでも死を迎えてしまったという、そういった映画」を作りたいのなら、「死を迎えてしまった」という背景が、大規模な「自然災害」でも充分だったはずだ。

何より、人為的な核実験による「死」であるが故に、本作の映像総体が相当程度のインパクトを持ち得たのである。

母国への配慮なのか、それとも、物語に普遍性を持たせたかったのか、私には全く不分明である。

―― 以下、この映画から受け取った私の問題意識を延長させて、「核実験の目を覆う凄惨さと、核実験禁止の歴史の絶望的な歩み」というテーマで言及したい。

秘密警察の指揮によって、囚人労働で建設された「セミパラチンスク核実験場」は、1949年から40年間にわたって、450回以上の核実験に使用された施設である。

スターリンの命令一下、1949年8月29日に行われた初の核実験(RDS・エル・デー・エス-1)は、実験場を越え、遥かロシアのアルタイ地方辺りまで汚染されたと言われるフォールアウト(放射性降下物)が、付近一帯に降り注いだが、その際、市民への避難警告は全く為されなかった。

|

| セミパラチンスク核実験場(地図上では赤で示されている/ウィキ) |

地球上で最も集中的に核爆発実験が行われた土地=秘密都市に建設された、かの「セミパラチンスク核実験場」の周辺では、放射能除去が行われていなかったため、当然の如く、20万人以上の直接的な健康被害を受け、多くの奇形児を生み出し、現在も、周辺住民の多くの市民が命を落としている現実がある。

もっとも、核爆発実験が、ソ連の「セミパラチンスク核実験場」のみで強行されたわけではない事実は、誰でも知っていること。

―― 以下、歴史上重要な核実験を簡単に確認していきたい。

まず、アメリカ。

何と言っても、アメリカ陸軍・レズリー・グローヴス准将が責任者となって、計画・遂行されたマンハッタン計画(イギリス、カナダの協力あり)。

科学部門のリーダーは、ロスアラモス国立研究所の所長であり、ユダヤ系アメリカ人の理論物理学者・ロバート・オッペンハイマー。

かくて、1945年7月16日、ニューメキシコ州アラモゴード・トリニティ・サイト(核実験地)において、世界初の原爆実験を実施した事実は、あまりに有名である。

|

| トリニティ実験での核爆発 |

特に、ミクロネシアにあるロンゲラップ環礁は、この「キャッスル作戦」によって深刻な放射能汚染を受けた挙句、クェゼリン環礁に強制的に移住させられ、後に住民の帰宅を許されても、甲状腺ガン・白血病罹患者を多発し、奇形児や流産などの異常出産が惹起するなど、「水爆実験のモルモット」にされたと言われるほどの悲劇の島となった。

また、1996年まで実施された、アルジェリア領サハラ砂漠と、仏領ポリネシア(ムルロア環礁)でのフランスによる核実験は210回に及び、大気圏核実験を最後に、地下核実験に移行するまで国際世論の非難を受けている。

そして、中国による核実験は、1964年10月、避難勧告を出すことなく、新疆ウイグル自治区(東トルキスタン)のロプノール湖で強行され、初の水爆実験も含め、50回以上に及ぶ核実験によって、周辺住民への被爆が問題視されている。

中国の核実験で看過できないのは、人口密度の高い居住区で大規模な核実験を実施したという事実である。

周辺住民への甚大な健康被害と環境汚染を全く考えることのない国家が、「社会の共産主義化」を推進するという理念を持つ矛盾に驚かされるばかりである。

次に、イギリスによる核実験。

1952年から1957年にかけて、イギリスとオーストラリア両国政府は、オーストラリアの中南部の砂漠地帯(エミューとマラリンガ)で、協力して核兵器実験を強行したが、この実験によって、先住民のアボリジニや、多くの民間人も被爆したとされている。

嘘か本当か、重度障害者を使った人体実験が行われていたという報告を聞くと、慄然とするばかりである。

今度は、インドの核実験。

原子力の平和利用という名目で、インド独立運動の指導者・ネルーを父に持つ、国民会議派のインディラ・ガンディー政権下、1974年の地下核実験を強行したが、核軍縮の世界的な流れに反することになり、国際的批判を巻き起こすに至る。

更にインドは、NPT(核拡散防止条約)の条約調印を拒否し、CTBT(包括的核実験禁止条約拡散防止条約)にも批准しない姿勢を貫いている。

1974年の地下核実験に次いで、ヒンドゥー教至上主義のインド人民党政権下で、「シャクティ作戦」とも呼ばれるインドの核実験(1998年)は、タール砂漠のポカラン試験場という、人里離れたエリアの地下で強行された。

|

| アブドゥル・カーン(ウィキ) |

北朝鮮の核実験については、最初の原子炉が稼働している核施設・寧辺(ニョンビョン)核施設や、国連安全保障理事会の制裁強化決議などで、よく知られているところである。

最後に、イスラエルによる核実験については、戦略的な含みで、NCND政策(否定も肯定もしない立場)を保持している。

―― 以下、核実験の禁止の歴史をフォローしていく。

「米英ソ」との間で調印された「部分的核実験禁止条約」が結ばれ、大気圏内で行う核実験が禁止され、核実験を地下に限定したのが1963年。

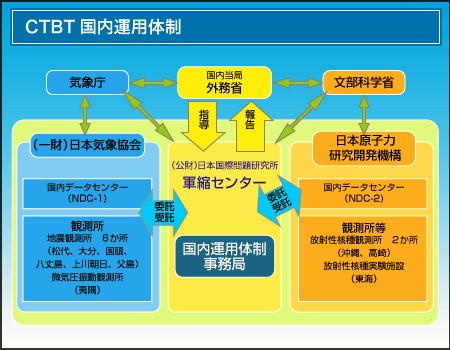

そして、あらゆる空間での核兵器の核実験を禁止するシビアな条約・CTBT(包括的核実験禁止条約拡散防止条約)が国連総会で採択され、日本も批准するが、2015年6月現在、44カ国(注)の「発効要件国」の全ての批准が必要とされている(CTBT・第14条)。

「爆発させていないのでCTBTに抵触しない」との論理を振りかざし、爆発を伴わない「臨界前核実験」(未臨界核実験)は、採択後も米露で繰り返し行われている。

この「臨界前核実験」が、核兵器の新たな開発や、性能維持のために行われているのは、今や周知の事実である。

未署名国・未批准国に対する早期署名・批准の呼びかけや、核実験モラトリアム維持の重要性など、CTBTの早期発効を求める「賢人グループ会合」の提言、更に、1999年から、隔年で「発効促進会議」が開催されていてもなお、20年来の懸案の具体的な解決策は見えず、あまりに困難なCTBTのハードルの高さが窺われるところである。

次に、NPT(核拡散防止条約)の概要に言及する。

NPTは、1968年7月に署名開放され、1970年3月に発効(我が国は1970年2月に署名し、1976年6月に批准)。

|

| NPT条約の参加国 署名および批准 加盟または継承 条約遵守国(台湾) 脱退(北朝鮮) 未署名(インド、イスラエル、パキスタン、南スーダン/赤) |

2015年2月現在において、締約国は191か国で、非締約国はインド、パキスタン、イスラエル、南スーダンの4カ国。

条約の目的は、米、露、英、仏、中の5か国を「核兵器国」と定め、「核兵器国」以外への核兵器の拡散を防止(核不拡散)。

そして、各締約国による、誠実に核軍縮交渉を行う義務を規定(核軍縮/第6条)。

3つ目は、原子力の平和的利用で、以下の通り。

締約国の「奪い得ない権利」と規定するとともに(第4条1)、原子力の平和的利用の軍事技術への転用を防止するため、非核兵器国が国際原子力機関(IAEA)の保障措置を受諾する義務を規定(第3条)。

|

| 核兵器拡散状況 条約に基づく「核兵器国」 (赤) NATOの核共有国 条約を批准した「非核兵器国」 非核地帯(青) |

また、5年に1度、NPTの実効性を高めるために、最終文書の全会一致の採択を目的とする「NPT再検討(運用)会議」が開かれているが、2015年の会議では、実質事項に関する合意文書を採択することができなかった。

NPTもまた、CTBT同様に、そのハードルの高さに弾き出されてしまったのだ。

このように緩慢な、核実験禁止の歴史の絶望的な歩みに絶句する思いである。

(注)ジュネーヴ軍縮会議の構成国であって、IAEA「世界の動力用原子炉」の表に掲げられている国。中国・エジプト・イラン・イスラエル・米国の5か国は署名しているが、未批准。インド・パキスタン・北朝鮮の3か国は署名すらしていない。(外務省のデータ)

(2017年1月)

0 件のコメント:

コメントを投稿